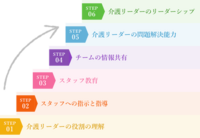

訪問型・施設型・デイサービスなどの介護事業所の職員を研修し

離職予防・営業力強化・チームワーク向上・リーダー育成・ブランド事業所づくりをサポートします。

離職予防・営業力強化・チームワーク向上・リーダー育成・ブランド事業所づくりをサポートします。

- ホーム

- 三田村薫の「介護のアレコレ」ブログ

三田村薫の「介護のアレコレ」ブログ

あなたの本当の願望とは?

2020/08/14今朝のコーチングセッションは、とても興味深いものとなりました。同じ悩みをお持ちの方も多いのかなと思いましたので、クライアントさんにご承諾いただき、セッション内容をご紹介します。

クライアントさんは、とても仕事熱心な方で平日は夜遅くまで仕事に集中されるので、休日になるとダラダラと過ごしてしまう。休日は、新しい知識を学ぶ時間に充てたり、読みたい本もあるのに、お昼までベッドで過ごしてしまうこともある。もっと有意義に休日を過ごしたいと話されました。また、休日をダラダラ過ごしてしまうので、休み明けには、仕事へのスイッチが入りづらくなる。ONとOFFのスイッチの入れ替えができないとも話されました。

ゴールは、『ONとOFFのスイッチの入れ替え方法が具体的に知りたい』ということからセッションが始まりました。

************************************************************************

コ:休みの日をダラダラと過ごしてしまったときには、どんな風に感じるのですか?

ク:「無駄に過ごしてしまったな〜」「出来なかったな〜」と思います。悲観的になっているわけではないですけど・・・。

中略

コ:起きている事象は違っても、同じように「無駄に過ごしてしまったな〜」「出来なかったな〜」と感じることが繰り返されていないですか?

ク:小学生の頃、サッカーをやっていたので、休みの日には、サッカーの練習をやろうと思いながら、やらなかった日には、同じことを思っていました。それから、学生時代にも何度かありますね。

コ:「出来なかったな〜」という思いがあるということは、「出来るようになりたい」という思いがあるからですね。「出来るようになりたい」の思いの根源となるものは、何があるんでしょうか?

ク:幼い頃、兄にだけは負けたくないと思っていました。今は、そんなこともないんですけど・・・。

中略

コ:「出来るようになりたい」という思いがあるということは、出来ない自分がいるということですね。今の自分に不足感があるから、出来るようになりたい、新しい知識を学んで成長したいと思われていのではないでしょうか?

ク:はい。確かに、もっと新しいことを学んで成長したいと思っています。

コ:休日をダラダラ過ごしてしまう自分を否定して、認められないから、葛藤されているんですね。だとすると、成長したい、出来るようになりたいという「光」だけを追い求めているからこそ、「影」となる出来ない自分も大きくなるのではないでしょうか?

ク:確かに、「影」の出来ない自分を否定して、見ないようにしてきましたし、認めてはダメだと思っていました。

コ:でも、実際、出来ない自分はいるわけですよね?

ク:はい。休みの日をダラダラ過ごしてしまうと、いつも感じますね。

コ:「影」となる出来ない自分を否定して抑圧してきたからこそ、休日になると出来ない自分を現実化していたんですね。ある意味、望み通りですね(笑)

ク:確かに(笑)

*************************************************************************

ここまで話されて、仕事のときの「出来る自分」と休日の「出来ない自分」の両方の存在を認めていくことが大切なんだと理解を深められました。また、セッションのゴールである『ONとOFFのスイッチの入れ替え方法が具体的に知りたい』ということも、「出来る自分」と「出来ない自分」の片方しか見れていなかったから、スイッチの入れ替えが出来なかったんだと腑に落とされているのが印象的でした。

「光」と「影」の両方を受け入れたとき、初めて選択肢が生まれます。

あなたの本当に望む人生のためにAOCコーチングをお役立てください。

AOCの学びをちょっとずつ味見できる体験ミニセミナー「Ajimi2020」のお申込み受付を開始いたしました。

<概要>

「ホント、自分ってダメだな・・・もっと、学ばなければ!」

願望実現のために新しい知識やスキルを学んで努力しているのに一向に実現されずに「自分には能力がないからダメなんだ・・・」と更に新しい知識やスキルを求めしまう。願望が実現されないのは、あなたの能力が足りないせいでも、あなたの努力が足りないせいでもありません。実は、「こうなりたい!」とモチベーション高く、強く願えば願うほど、願望実現が難しくなるのです。願望を軽々と実現する人と、何年も「いつか!」と願い続けていても実現されない人の差はどこにあるのでしょうか?

AOCの人間理解のエッセンスをお伝えしながら、あなたの本当の願望を実現するための効果的なワークを体感していただきます。あなたの人生の貴重な時間を本当に実現したいことに使いませんか?

②「生き方を変える」とは何を変えること?

2020/03/27

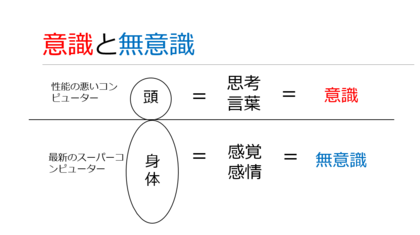

前回の『①「生き方を変える」とは何を変えること?』では、

表面的な行動を変えることが「生き方を変える」という

ことにはならないとお伝えしました。

あなたが行動を起こすとき、その行動のベースとなっている

考え(思考)や感情・感覚にフォーカスして

心の仕組みを理解することが「生き方を変える」ことに

繋がるのではないかということでしたね。

では、「生き方を変える」ために

思考や感情・感覚をどう使っていけばいいのでしょうか?

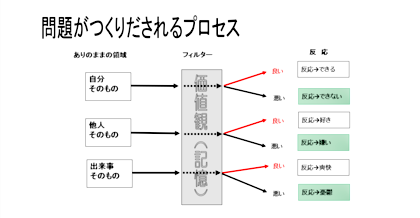

まず、あなたの苦手な人を思い出してみてください。

相手のどんなところに反応するのでしょうか?

相手がどんなことをしたから嫌悪感が沸き起こったのでしょうか?

あなたが相手を嫌悪するときというのは、

あなたが大切にしている価値観を

否定されたときに嫌悪感を抱いたはずです。

例えば、「時間は守らなければならない!」と時間に対して

「〜ねばならない」という価値観を強く持っている人は、

少しでも遅刻してくる人に対して嫌悪感を抱くはずです。

また、ご自分が遅刻してしまったときには、自己嫌悪に陥り

「自分が許せない!」と過剰に自己否定してしまいます。

時間を守るということは社会人として

仕事をする上で当然もっていなければならない価値観ですね。

ですが、時間を守れなければならないという価値観を

過剰にもっていると時間を守らない人が目につくということになります。

私たちは自分が興味関心のあることにしか意識を向けられません。

例えば、ご家族に妊婦さんがいらっしゃる方や

ご自分が妊婦さんの場合は、街を歩いていても

他の妊婦さんを見かけることが多くなったり、

ベビーカーを見つける回数が増えたり、

世の中に妊婦さんや新生児が増えたような

気になったという経験をされたことがあるかも知れません。

また、メーカー勤務の方は、自社製品の広告や製品を

よく見つけてしまうといった経験があるはずです。

このように、

私たちは自分の興味関心のあることにしか意識を向けられないのです。

だとすると、あなたが「時間を守るべき!」という

価値観を大切にしているということは、

妊婦さんやメーカー勤務の方の例と同じように

時間にルーズな人が目につきやすいということになります。

時間にルーズな人が目につくということは、

あなたが嫌悪感を抱く時間が増えていくということに繋がります。

余談ですが、時間を守らなければならないという

価値観を強くもっている方の多くは、

無意識的に「自由奔放に振舞いたい!」といった

真逆の価値観を抱いていたりします。

すると、出かける時間を見間違ってしまい遅刻してしまう、

電車に乗り遅れる、出かける前にコーヒーをこぼしてしまう、

駅に向かう途中で忘れ物に気づき取りに帰って遅刻するなどの

アクシデントを無意識的に起こしてしまいます。

「自由奔放に振舞う」ことを

無意識的に現実化してしまうんですね。

すると、結果的に時間を守れない状況になってしまい、

遅刻をしてしまった自分のことを否定して自己嫌悪を繰り返し、

更に「時間は守らなければならない!」という価値観を強化します。

同時に無意識領域の「自由奔放に振舞いたい!」

という価値観も強化することになります。

この構造を理解しなければ、

「時間を守らなければならない!」という価値観と

「自由奔放に振舞いたい!」という価値観の

葛藤を繰り返すということになってしまいます。

価値観をもたない人なんていません。

価値観がなければ、時間を守るということや、

相手に対して心配りをする、相手に合わせるといった、

人とし大切な思いがもてずに社会に適応できない

傍若無人な人になってしまいます。

そう考えると、価値観というのは私たちが適切に生きていくために

自らを守るためにあるものという考え方ができます。

しかし、私たちを守ってくれる価値観も

過剰に重要視し続けて「〜ねばならない」

「〜すべき」となってしまっては生きにくくなって当然です。

あなたが大切にしている価値観は、どんなものがあるのでしょうか?

そして、その価値観をベースにどんな考えをもって

どんな行動に移しているのか?

続きは、次回お伝えしますね。

①「生き方を変える」とは何を変えること?

2020/03/25

「生き方を変える」「人生から逃げない」「本当の自分を生きる」

これらのフレーズは、自己啓発系セミナーや書籍にも

頻繁に取り上げられるテーマのため、あなたも一度や二度

「そうだ!生き方を変えてみよう!」と決意されたことが

あるかも知れませんね。

私たちは、生き方を変えようとするとき、

「・・・は止めよう!」「・・・になろう!」「・・・しよう!」と

今現在の行動をまず変えようとします。

しかし、例えば「ダイエットをしよう!」と

一念発起して意気込んで食事制限してみたり、

トレーニングしてみたりするけれども、

最初の1週間は頑張って行動し続けたとしても

気がつけば「そんなこと言ってたっけ?」と決意したことも

スッカリ忘れて暴飲暴食に走ってしまった経験は、

あなたにも身に憶えがあるかも知れません。

一旦は、「こうしよう!」と決意したことが続かず

同じような状況になってしまうのは、なぜでしょうか?

そもそも、「生き方を変える」とは、何を変えることなのでしょうか?

表面的な行動を変えることが

「生き方を変える」ということにはならないはずです。

実は、「生き方を変える」とは、

あなたの行動のベースとなっている考え(思考)や

感情・感覚の使い方を変える必要があるのです。

そのためには、あなたが何らかの行動を起こすときの

ベースとなっている考え(思考)や感情・感覚は、

どうやって何を元に沸き起こるのか心の仕組みを

理解する必要があります。

あなたの内面で起こる感情・感覚、思考と

向き合っていく姿勢こそが「生き方を変える」

ことに繋がるのかも知れません。

では、「生き方を変える」ために

思考や感情・感覚をどう使っていけばいいのか?

続きは、次回お伝えしますね。

嫌いな人は好きになりたい人?

2020/03/21

なぜ、人を嫌悪したときイヤ〜な気持ちになるのでしょうか?

『人を嫌うのに勇気が必要?』でも、お伝えしましたが、

相手を嫌悪したとき、「人を嫌ってはダメだ」

「人を嫌うなんて、なんて自分は小さい人間なんだ」

と自分を責めてしまう。

実は、心が繊細で真面目な人ほど、

人を嫌いになってしまった自分のことを否定する傾向にあります。

「相手と友好な関係を築きたい。でも、嫌いなんだよな……」

この葛藤が生じるのは、心の内に相反する想いがあるからだと考えると、

実は、心の深い部分では「相手のことを好きになりたい!」

という思いがあるのかも知れないということです。

なぜ、人を嫌いになると葛藤が生じるのかを

考えるとわかりやすいかも知れません。

葛藤があるということは、相反する思いがあるからであって、

ただ「嫌い」なだけでは葛藤は生じません。

例えば、食べ物の好き嫌いを思い出してください。

ニンジンが嫌いだと言って葛藤が生じるでしょうか?

「私は、なんでニンジンが嫌いなんだろう?」と思い悩まないはずです。

ただニンジンが嫌いなだけですね。

葛藤があるということは、嫌いな人を好きになりたいという

相反する思いがあるからと考える方が自然なのではないでしょうか。

でも、そう言われると

「絶対にない!好きになりたいなんで思っていない!」

と強く反応される方もいらっしゃると思います。

では、なぜ、嫌いな人がいるとイヤ〜な気持ちになるのでしょうか?

「あの人が嫌味な言い方をするから……」

「上司が意地悪をしてくるから……」

と具体的に相手にイヤなことを言われた

意地悪をされたからイヤ〜な気持ちになったと

思われる方が大半かも知れませんが

「相手は自分の鏡」という考え方があります。

例えば、同じ桜を見ても

「春だなぁ〜何だか、ワクワクする」と感じる人もいれば、

「桜って儚いよなぁ」と物悲しくなる人もいます。

同じものを見ても感じ方は、人それぞれです。

自分の内面が外界を通して触発されて表現される。

これが投影で鏡の法則でもあります。

相手や身の周りの環境は、自分の心を写すものと考えると、

相手に対して思っていること、言っていること、していることは、

実は自分の内面にあるもの。

もっというと、相手に対して抱いている思いや言っていることは、

自分に対して自分が思っていること、

自分に対して言っている注意喚起なのかもと考えると恐くなりますね。

なぜ、自分はそう感じて、そう見えるのだろう?と考えると、

いつもと違う世界が広がるのかも知れませんね。

相手に対して反応(嫌悪)したとき、

自分の内面と勇気をもって向き合った時に、

いろんな貴重なものを見つける事ができるはずです。

あなたは運が良い方ですか?運が悪い方ですか?

2020/03/20今回の新型コロナウィスルの感染拡大で予期せぬ出来事や

不測の事態に見舞われた方も多いと思います。

不測の事態に遭遇した場合、急きょ予定変更や急な対応を迫られ、

「今回は、タイミングが良かった」と安堵した方も、

「今回は、タイミングが悪かったな」とガッカリされた方も

いらっしゃるかも知れません。

今回は、タイミングの良さ(運の良さ)、

タイミング悪さ(運の悪さ)について考えていきたいと思います。

あなたは運が良い方ですか?運が悪い方ですか?

と伺ったときの回答で、あなたの物事の捉え方がわかります。

どういうことかと言いますと、

例えば、待ち合わせの時間ギリギリとなってしまい、

急いでホームまで走ったはいいけど、

目の前で電車のドアが閉まってしまい乗れなかった。

「ヒールで走ったのに……」と無駄な体力をつかってしまったと

ガッカリしつつも乗り継ぎアプリで調べたら、

1本後の電車でもギリギリ間に合うことが判明した。

というシュチュエーションになった場合、

この出来事をどんな風に捉えるのか?なのです。

ある人は、「目の前でドアが閉まるなんて恥ずかしい思いまでしたのに

1本後の電車でも間に合うんだったら、別に走らなくても良かったじゃん。

本とタイミング悪いよな〜」と捉える人もいれば、

ある人は、「久しぶりに走ったら、体力の衰え感じたわ。

こりゃジム通いを再開しなきゃ!ジムを再開するキッカケになったわ。

それに、1本後の電車で間に合うんだったら、

待ち合わせにも間に合うし、良かった〜!」と捉えるかの違いです。

実は、タイミング(運)の良い・悪いは、

目の前の出来事が同じでも捉え方が違うだけなのです。

「私は、運が悪い!」と思い込んでいるか、

「私は、運が良い!」と思い込んでいるかの違いだけです。

では、なぜ同じ出来事でもネガティブに捉えてしまうのかと

言うと色々と考えられますが、1つは「自分はタイミングが悪いんだ!」

「運が悪いんだ!」「間が悪いんだ!」とネガティブに捉えることで

先にガッカリしておいて、期待したことが実現されなかった場合の

ガッカリ度を軽減させるという保険をかけていると考えられます。

最初から、「自分は、タイミング(運)が悪いんだ!」

と思っていた方が心の安心・安全が保たれるわけですね。

物事をネガティブに捉えるということは、

リスク回避や計画を練る上で必要なことです。

ですが、過剰にネガティブに捉えてしまっては、

あなたの未来のために「人生をどう生きていきたいのか?」

という建設的な考えを巡らせる隙間がなくなってしまいます。

まずは、自分の思い通りの結果にならなかったとしても、

今回は期待と違っただけと捉えることです。

これは、気づけば無意識的にネガティブに捉えてしまったとしても、

気づいた時点で意識的にポジティブに捉え直すことはできるはずです。

意識的にイメージをポジティブに上書き保存してください。

なぜなら、脳はイメージと現実の区別がつかないからです。

ポジティブイメージを上書き保存することを繰り返しているうちに、

「運が良い」という現実が引き寄せられるかも知れません。

あなたは、人生をどう生きたいですか?

人を嫌うのに勇気が必要?

2020/03/19

コーチングセッションでクライアントさんと話していると、

「上司のことが苦手で……」、「同僚の嫌味なところが嫌いで……」と苦手な人、

嫌いな人のことを課題として挙がられる方が多くいます。

社会人の悩みのトップが「人間関係」という現代社会では、

苦手な人がいない人(苦手な人がいないと思い込んでいる人)

の方が稀なのかも知れません。

利害関係のある上司に対して苦手意識がある場合、

弊害となることが多いと考えると、「どうにかしたい」と考えるのも当然ですね。

あなたは、人を嫌悪するという感情を抱いてしまったとき、

「人を嫌ってはいけない」と自分の感情を否定して、

相手を好きになる努力をしたことはありませんか?

または、「人を嫌う自分なんて最低だ」と自分を責めたりしませんか?

実は、心が繊細で真面目な人ほど、

人を嫌いになってしまった自分のことを否定する傾向にあります。

そして、「本当は、この人はいい人なんだ!」、「嫌いになる自分が悪いんだ!」

と本来の自分の感情を抑圧して自分の感情に嘘をつきます。

確かに相手の良いところを見つけようとすることは素晴らしいことです。

私の研修でも相手の良い面を見るようにしましょうとお伝えします。

それは、人間には良い面も悪い面も存在するからです。

ですが、「嫌い」という感情を否定して

「無理やり好きになろう」というのとは話が違います。

本当の自分の感情に嘘をつき続けることは、

心に負担をかけることになります。

そして、自分の本音に嘘をつき続けると

次第に自分の本音がわからなくなってしまいます。

「嫌い」という、一見ネガティブな感情でも

「あるがまま」受け入れることをお薦めします。

「あっ!この人のこと嫌いだな」、「今、上司のこと苦手に感じているな」と

自分の内面でおこっている感情を受け入れるのです。

既にある感情ですから、ただ「今は、そうなんだな」と受け入れて認めるのです。

「人を嫌う」という感情を受け入れるには、勇気がいるかも知れません。

なかには、「人を嫌うのに勇気なんて必要なの?」と思う人もいるかもしれませんが、

「人を嫌ってはいけない」という思い込みがある人にとっては、

誰かを嫌うことは勇気が必要なのです。

何故なら、自分自身が人から嫌われることを全否定しているからです。

大げさな表現かも知れませんが、100人いたら100人に好かれないと

ダメだと思い込んでいる人も多いはずです。

「人から嫌われてはダメだ」、「人を嫌いになってはいけない」

という思い込みを手放してみてください。

人の良い面を発見しようとすることは素晴らしいことです。

ただ自分の「人を嫌う感情」まで嘘をつくことはありません。

「人を嫌う感情」を大事にするのは自分のためでもあり、

良い人間関係を築いていくために必要なことなのではないでしょうか。

『コーチングハンドブック読書会 Art of Coaching入門』開催しました!

2019/10/04

9月27日(金)『コーチングハンドブック読書会 Art of Coaching入門』を開催しました!

参加された皆さまから、最初に「コーチングハンドブック」の中で気になるところをあげて頂いたところ、共通して意識・無意識、プログラムに関心をお持ちでした。

誰にでもある日常的な事例をつかって、意識・無意識、プログラム、セルフ1、セルフ2のレクチャーをさせていただき、ご参加いただいている皆さまの理解が頭の理解から、より身近なものとして捉えられたご様子でした。

最後にお一人ずつ、セルフ2の体験をシェアして頂きましたが、ご自分の体験を言葉にすること、他の方のシェアを聴くことで、さらにご自身の理解が一段深まった時間になったのではないでしょうか。ご参加頂きました皆さま、ありがとうございました。

皆さまからのご感想の一部をご紹介いたします。

◆50代・自営業・Tさま◆

ハンドブックに書かれている意識、無意識、プログラム、セルフ1、セルフ2、エネルギー源などの言葉の関係性がよく分かっていませんでした。他の参加者も同じような疑問をお持ちだったようでこのテーマについて取り上げていただいたのがよかったです。今回の学びとしては、セルフ2での集中状態とは、私の場合、時間を忘れてで資料を作成している時の状態を思い浮かべればイメージがつかめること。また、集中といっても、パニックって視野が狭くなっているような集中状態は、セルフ1で集中している状態で、「うまくやらなきゃ」と思いながら活動している状態、であると、整理できたことが大きな収穫です。また、コーチは、セルフ2の状態で、クライアントに集中することが、良いコーチングの肝となる、との解説もありましたので、今後の課題としたいと思っています。

ご感想、ありがとうございました。

次回の『コーチングハンドブック読書会Art of Coaching入門』は、10月18日(金)です。

https://www.art-of-coaching.jp/ajimi/

相手のここがイヤってとこは・・・

2018/09/28

体験乗馬でお馬ちゃんの可愛さにやられてしまい、

分不相応な乗馬を習うことになった1年前。。。

「1年間だけは習おう」と背伸びした習い事すぎて足がつりそうでしたが、この1年間、紅葉の中、雪の中、桜の中、今年の猛暑の中・・・四季を感じる乗馬体験ができました。

そんで、お馬ちゃんに噛まれたり、威嚇されたりしながら、ビビりながらもお馬ちゃんのツブラな瞳に癒される日々でした。

そんで、ちょうど1年経った今日、退会してきました。

そのことを友人に話すと、友人から「後悔してる?」と聞かれたので、「へっ!何で?」

友人「だって、高い入会金と毎月の騎乗代とか払ってたんでしょう?」

私「そうだけど、何で後悔するの?」

友人「だって、高いお金払って何も残ってないじゃない。これからの人生に乗馬体験が何の役に立つの?」

私「へっ!ずっとやりたかった乗馬が体験できたから、満足してるけど・・・へっ???」

友人「私だったら、やったことを後悔すると思う。と言うか、そもそも始めないと思う」

私「後悔したくないから何も始めないってこと?それって、それで何が得られるの?何を守ってるの?」

友人「失敗しないことによる安心感かな?」

私「失敗っていうのは、何も形として残っていないってことが失敗ってこと?」

友人「そうかな・・・自分が体験したいって理由だけで始めちゃうのって、ワガママな感じなんだよね。

自分の思いを成立させるには何かしら形に残る資格みたいなものが取れるとかの理由が必要なんだよ」

・

・

・

・私「それって、自分に対しては、どうなの?何も資格もない、役職もない自分には価値が見いだせないとか?

ってことは、他人に対しても資格や役職で見てるってこと?」

ここで、友人大泣き。。。

はいはい、スミマセン。。。

コーチをやっておりますと普段の会話の中で「それって・・・?」って問いが浮かぶことが多々あります。

それが、相手が友人ともなると、問いによりグっ刺しエグってしまった結果でございます。

結局、この何もない自分に価値が見い出せないと思っている友人と私は全く同じなんですけどね。

- 何もない自分に価値がないと強く信じている友人

- 何もなくても価値があると強く信じている私

強く信じてるってことは、自分に価値がないと思っているからであって、今「ない」から「ある」と信じている。

ってことは、一見すると私と友人は真逆の考えのようですが、

「今の自分に価値がない」と思っているというところは全く同じってことになります。

気づかせてくれた友人ありがとう。そんでゴメンなさい。

対人関係において相手に反応する(嫌悪感など)ってことは、

自分にも同じところがあるよ〜っていうメッセージかも知れませんね。

※実際のコーチングセッションでは、クライアント様には優しく問いを投げかけますので、

只今、コーチングのクライアント募集中です(笑)

介護現場に必要なレジリエンス思考術①

2018/06/06レジリエンスは「回復力」「抵抗力」「復元力」「耐久力」などと訳される心理学用語です。

私が、レジリエンスを学び出した頃は、書店にも「レジリエンス」という

タイトルがつく本は数える程でした。でも、ここ数年間で大型書店では

「レジリエンスコーナー」ができるほどレジリエンス関連本が増えました。

落ち込んだまま抜け出せない人が多いということなのかも知れませんね。

まず、あなたのレジリエンス度をチェックしてみてください。

以下の項目で当てはまると思ったところにチェックを入れて、

チェックの数でレジリエンス度を診断していきます。

□大勢の人の前でも緊張しない方だと思う

□新しいこと、新しい土地に行くことが好きだ

□好奇心が強いほうだと思う

□自分は社会に貢献していると思う

□新しい環境にはすぐに馴染んでしまうほうだ

□人とは知り合ってすぐに友達になれる

□自分の思いや考えをすぐに人に伝えることができる

□理不尽なことがあっても引きずらない

□趣味といえるものが3つ以上ある

□簡単に物事を諦めないタイプだ

□いろいろなことにチャレンジするのが好きだ

□自分は幸せだと思う

□何でも相談できる友人や家族がいる

□気持ちの切り替えが早い方だ

□自分の将来のことを考えるとワクワクする

いかがでしたか?

チェックした数が12個〜15個に当てはまった人はレジリエンス度が高い人、

8個〜11個に当てはまった人は普通、7個以下はレジリエンス度が低い人です。

診断結果が低くても心配いりません。

「レジリエンス」は先天的なものではなく、誰にでも、いつからでも鍛えることができます。

あなたは、ちょっとしたことで落ち込みやすく、いつも悩みをかかえていて落ち込んでしまう

自分がイヤになっていたり、いつも明るく振る舞っているあの人みたいになりたいと憧れている

人がいたり、「何で私ばかり、こんな目にあうの!」と嘆いているかも知れません。

また、こんな人もいるかも知れません。「私はちょっとやそっとのことじゃヘコタレないから大丈夫」

そして周囲からも、「あなたは強いから大丈夫よ」とよく言われる。

レジリエンスの観点から考えると、「自分は強いから大丈夫」と自分を鼓舞して、

日々のストレスや疲労を蓄積してしまっている人こそ要注意です。

「自分は強い」と思っているということは、「自分はストレスに強い」と思い込んでいたり、

または、「自分はストレスを感じないタイプ」とストレスや疲労感に対して麻痺している

ケースが多くあります。

介護の状況においても、本来であれば対処できるようなことでも、

「疲労」や「ストレス」が蓄積されていると上手く対応できず、

それがキッカケで更にストレスが重なってしまいます。

すると、トラブルが増え、いつものその人らしさが失われていきます。

その結果として、心が折れてしまいます。

次回は、レジリエンスを鍛えるメソッドをご紹介しますね。

みんなの介護「介護の教科書×メンタル」公開中!

2017/12/16介護職が肉体的・精神的に重労働である職業だということはみなさんも同じ認識だと思います。

プロでも大変なことを家族が在宅で…となるとさらに負担が大きいですよね。

まず、みなさんは「自己肯定感」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

自己肯定感とは、言葉の通り、自分を肯定しどんな自分も受け入れている状態のことです。

自己肯定感が低いと自分で自分を信じることができず、自分の能力や可能性を感じられず、

新しいことに挑戦することができなかったり、常に「私なんて何もできないし…」

「どうせ私なんか…」と何をするにも消極的で不安を抱えてしまいます。

そこで今回の「介護の教科書×メンタル」では、「自己肯定感を高めるエクササイズ」

と題して、自分を信じられる・信じられないとはどういうことなのか、

信じられない人にはどういう特徴があるのかをお伝えします。

関連エントリー

-

「介護スタッフのためのハラスメント対策研修」の受講感想の一部をご紹介します

■介護スタッフのためのハラスメント対策研修講師:三田村薫実施日:2022年7月27日 13:00~15:30開

「介護スタッフのためのハラスメント対策研修」の受講感想の一部をご紹介します

■介護スタッフのためのハラスメント対策研修講師:三田村薫実施日:2022年7月27日 13:00~15:30開

-

出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。

先日開催しました出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。

出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。

先日開催しました出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。

-

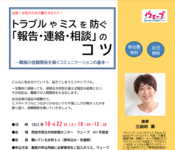

「出張!女性のための働き方セミナー」アンケートの一部をご紹介します!

出張!女性のための働き方セミナー アンケートトラブルやミスを防ぐ「報告・連絡・相談」のコツ~職場の信頼関係を築

「出張!女性のための働き方セミナー」アンケートの一部をご紹介します!

出張!女性のための働き方セミナー アンケートトラブルやミスを防ぐ「報告・連絡・相談」のコツ~職場の信頼関係を築

-

『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します!

先日、オンライン開催しました『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します。当日は、

『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します!

先日、オンライン開催しました『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します。当日は、

-

『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介します!

先日、オンライン開催しました『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介し

『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介します!

先日、オンライン開催しました『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介し

事業所を良くしたい、経営者様、責任者様、一度お話をお聞かせください!

事業所を良くしたい、経営者様、責任者様、一度お話をお聞かせください!