訪問型・施設型・デイサービスなどの介護事業所の職員を研修し

離職予防・営業力強化・チームワーク向上・リーダー育成・ブランド事業所づくりをサポートします。

離職予防・営業力強化・チームワーク向上・リーダー育成・ブランド事業所づくりをサポートします。

- ホーム

- 三田村薫の「介護のアレコレ」ブログ

三田村薫の「介護のアレコレ」ブログ

自分に誠実に生きる

2022/04/02友人とカフェに入ったとき、隣の席のグループが騒がしくて「席をかえてもらおうか?」と話していると、別のお客さんが「ちょっと!迷惑を考えてよ!」と強く注意するという場面に出くわしました。

突如、隣の席で起こったことに私たちの会話も一時中断。

一瞬、店内にも緊張感が走りました。

店員さんが間に入って、何事もなかったように元通りの空気感になったのですが、友人は会話の続きを話しながらも、小声で「心が辛い」と。

私はというと、「何が?」という感じ。

そこで思ったのですが、

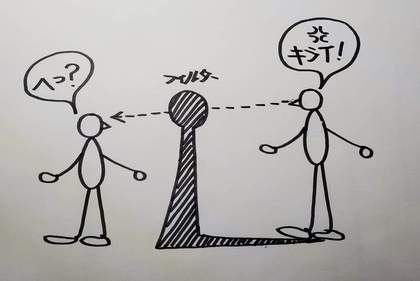

●怒りを露わにしている人を目の当たりにすると影響を受けるタイプ

●怒りを抑圧している人を目の当たりにすると影響を受けるタイプ

2つのパターンだけではないと思うけど、人によって影響を受けやすいパターンがあるのではないかと。

私はどちらかというと後者。

影響を受ける(反応する)ということは、自分の内面にある否定していることと考えると、

●怒りを露わにしている人に反応する→怒り(感情)を表現してはいけない

●怒りを抑圧している人に反応する→怒り(感情)は素直に表現するべき

この両者に共通しているのは、『誠実に生きる』ということなのかも。

コーチがクライアントにフィードバックするとき、「傷つかないように伝えなきゃいけない」と考えて言葉を選んで伝えるのか、「多少は傷つけるかもしれないけど、ありのまま伝える」ことがコーチとしての誠実さだと考えるのかと似ているように思う。

●自分の言動で相手を傷つけてはいけないという誠実さ。

●自分が悪者になっても相手の成長を信じる誠実さ。

傷つくことに価値を見出しているかでも、捉え方は違ってくるはず。

これは、『誠実に生きる』という捉え方の違いでもあると思う。

確かに、人が学ぶときや成長するときは、傷ついたとき(ショック、挫折、失敗など)に立ち止まることで、慣れ親しんだ思考や行動ではない新しい発想で一歩進めるのかも。

でも、傷つくこと(ショック、挫折、失敗など)で成長できるという考えが極端になって、傍若無人に振舞うというのも違うし、極端に傷つくこと(ショック、挫折、失敗など)を避けたいと、自分の内面にある怒り(感情)をナイものとして抑圧するのも違う。

どちらが正しい・間違っているということではなく、この両方が認識できている状態が『誠実に生きる』ことに繋がるように思う。

両方が認識できて、初めて選択肢がうまれて、意識的に選択できる。

無意識的な反応は、選択肢がない自動反応。

この自動反応を長年続けていると、だんだん「怒り(感情)をぶつけてはいけない」が極端になって、自分の内面にある怒り(感情)を抑え込むことになるか、「ありのままを伝えるべき」と言葉を選ばずにズケズケ言ってしまうことになる。

人は、無意識的に極端になりやすい。

意識的に生きることが『誠実に生きる』と考えると、適切に傷つくこと(ショック、挫折、失敗など)で意識的に立ち止まることができる。そして、自分が影響を受けるパターンが起こったとき、意識的に「影響を受けない」と選択することはできるはず。

■お申込受付中

このたび、同文館出版様から『困ったご利用者に使える介護スタッフのためのコミュニケーション術』を刊行させて頂くこととなりました。4月8日発売です!

『困ったご利用者に使える介護スタッフのためのコミュニケーション術』出版記念講演会

●講演日:2022年 4月13日(水)

●時間:16時半〜18時

●形式:オンライン(Zoomを使用します)

●講演者:三田村薫(コミュニケーションオフィス3SunCreate代表)

●詳細・お申込みはこちらからお願い致します。怒り

2022/03/23『怒り』について考えてみました。

●家族に対する怒り

● 上司に対する怒り

● 友人に対する怒り

● 顧客に対する怒り

● 自分に対する怒り

クライアントさんが『怒り』について話されるときは、『怒り』を否定的に話されます。

当たり前ですが、誰でも怒りが喚起されるような事があったら、嫌だし、不快だし、否定しますよね。

心理学では、怒りは第二次感情といわれます。怒りの前には、辛い、悲しい、苦しい、さみしい、不安などの感情があって、次に『怒り』というフレームになっていると考えます。

先日、友人が「テニスで上手く打てなかったら、『やってやる!』ってなるんだよね」と話してくれました。友人のように「やってやる」と怒りを活用できる人と怒りを感じて恐怖に押しつぶされる人の違いを考えてみると、『怒り』を原動力にして、いつも以上の成果を出せた経験は誰にでもあるのではないかと。

怒りを感じて目の前の人に暴言を吐いたり、暴力をふるったりしたら問題ですが、「やってやる」と自分を成長させるエネルギーに変えることができれば、怒りはプラスに働きます。

でも、一般的に「怒り」の感情は、否定的に扱われ、抑圧されて、大人になればなるほど、素直に感情表現することを善とせず、冷静であること、控えめであること、慎重であることが美徳とされます。

怒りを露わにすることは「みっともない」ということが浸透しているため、怒りはダメなもの、あってはいけないものと過度に否定している人が多いのではないかと。

でも、怒りがない人なんていません。あるものを「ある」と認めるだけで、随分と生き方は変わるのではないでしょうか。

もし、身のまわりの現実に失望や退屈さを感じているのなら、それは「楽しい」や「面白い」が欠けているのではなく、「怒り」が欠けているのかも。

感情は「喜怒哀楽」のどれか一つだけを抑え込むことはできません。喜びを抑圧すれば、その分だけ他の感情も薄まります。それと同じように怒りを抑圧すれば、その分だけ他の感情も薄まります。

台風は温帯低気圧に変わってもエネルギーの大きさは変わらないように、『怒り』の名称(フレーム)は変わっても、自分を成長させるエネルギーとして活用できるはずです。

自分にある『怒り』を受け入れているからこそ、プラスに活用できます。

何かにイラッとしたとき、内面にある『怒り』を「あるある」と見つめるところからなのではないでしょうか。

■お申込受付中

このたび、同文館出版様から『困ったご利用者に使える介護スタッフのためのコミュニケーション術』を刊行させて頂くこととなりました。4月8日発売です!

『困ったご利用者に使える介護スタッフのためのコミュニケーション術』出版記念講演会

●講演日:2022年 4月13日(水)

●時間:16時半〜18時

●形式:オンライン(Zoomを使用します)

●講演者:三田村薫(コミュニケーションオフィス3SunCreate代表)

●詳細・お申込みはこちらからお願い致します。自己理解と他者理解

2022/03/18●自己理解は、他者理解に通じる

●苦手な相手を受け入れるためには、自己理解から

●自分が変わるから、まわりの人が変わる

これらのことは、私自身もセミナーで話しますし、とても本質的なことだと思います。

ですが、『自己理解』という言葉のイメージ(フレーム)の違いで、“自己理解=他者理解”という捉え方が変わるのではないかと思うのです。

「自己理解が進むことで、まわりの人が変わっていく」と言われたとき、私がもった最初のイメージは、内省を深めていくと、直接的に関わらなくてもまわりの人が変わっていくといったものでした。

今から考えると極端なイメージですが、このイメージも、ある位置からみると「そうだな」でもあり、ある位置からみると「そうじゃない」となるのではないかと。

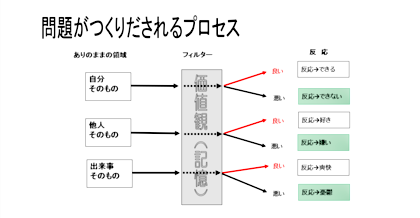

「そうだな」の位置からみると、私たちは、出来事や人や言葉に伴ったイメージによって、自分が良い・悪いと反応している、全てが内面世界で起こっていること。外界からの刺激(出来事・人・言葉など)によって、内的イメージ(フレーム)が発動されて、良い・悪いと自分の内面が反応をしている。ということは、内的イメージが変わると外界が変わるという捉え方。

「そうじゃない」の位置からみると、『自己理解』とは、内省して「そういうことだったんだ」という理解をもとに、他者に関わっていくこと。そして、その関わりのなかで生じる葛藤を素材にして、更に内省を深めていく。そして、更に自己理解をベースに他者と関わり、そのことで生じるトライアンドエラーで内省を深めていくことを『自己理解』という捉え方。

「正しいvs間違っている」と考えると、この2つにわけることができます。ですが、この二元論ではなく、この両方の考えが必要なのではないでしょうか。

たとえば、上司から、「ホント、つかえない奴だな!」と辛辣なことを言われたとします。こんな言葉を発する上司のことは、許せないと嫌悪するのは当然だと思いますが、この出来事を自己理解に繋げて考えていくと、辛辣なことを言われたときの自分の内面の反応を捉えて、どんな感情・感覚があるのかを観察する。そして、その感情・感覚の土台となっている思いを理解すること。

この場合、上司から辛辣なことを言われて落ち込んだとします。ネガティブな感情・感覚の土台となっている思いが『劣等感』だったとすると、内面に『劣等感』があるから、「つかえない奴」と劣等感を触発されるようなことを言われて反応した。

わかりやすいように極端に考えると、「私は有能」と自信のある人は、上司から「つかえない奴」と言われても、「あの上司は見る目がない」と意に返さないはずです。

更に自己理解が進むと、「つかえない奴だ」と言ってしまう上司には、どんな思いが根底にあるのか?と考えると、相手を抑え込む(抑え込んで自分の有能性を示す)手段として辛辣なことを言っていると考えると、同じ劣等感があるのではないかと推察することができます。

「私は有能」と自信のある人は、わざわざ辛辣なことを言って相手を抑え込むなんてしません。

こうして、辛辣なことを言う上司のことを理解できると、嫌悪が好感にまで変化しないにしても、以前よりは肯定できるようになるのではないでしょうか。肯定しているということは、差ほど意識しなくても自然に接することができます。すると、自分の言動が変わるから、相手の言動が変わる、相手が変わったようにみえる。

これが「そうだな」の位置からみた、自己理解=他者理解。

「そうじゃない」の位置からみると、「つかえない奴だ」と言ってしまう上司には、同じ劣等感があるのではないかと理解して、以前より肯定できるようになる。

そして以前より、自然に接することができるようになって、暫くは平穏に過ごせるようになる。でも、忘れた頃にまた何かミスをして上司に傷つけられたりすると、「理解したはずなのに…何がダメなんだよ!」と落ち込む。そして、また同じプロセスを辿り、更に理解を深めていく。そして、諦めずに自分の内面と上司と向き合っていく。このトライアンドエラーを繰り返していくことで、上司に対する見方も自分の内面世界の理解も深まっていく。自己理解と他者理解が進む。

これが「そうじゃない」の位置からみた、自己理解=他者理解。

自分を傷つけた人のことを受け入れて、自ら関わっていくということは、膨大なエネルギーをつかいます。一度でも、勇気を出してイヤな上司とコミュニケーションとったのに何も変化しなければ、「何も変わらないじゃないか!精神世界を学んでも無駄なんだ!」となるのは、よくわかります。

ですが、「良いvs悪い」「正しいvs間違っている」「好きvs嫌い」の二元論では、何も変わらないのではないでしょうか。

一方だけでは明確にならないことも、多方からみると明確に捉えることができる。角度を変えてみることで立体的に物事を捉えることができます。

多元的に広い視野で物事を捉えることができれば、きっと見ている世界は変わるはず。

「そうだな」も「そうじゃない」も、また「そうだなandそうじゃない」も全てが“自己理解=他者理解”には、不可欠な素材なのではないでしょうか。

*******

■お申込受付中

このたび、同文館出版様から『困ったご利用者に使える介護スタッフのためのコミュニケーション術』を刊行させて頂くこととなりました。4月8日発売です!

『困ったご利用者に使える介護スタッフのためのコミュニケーション術』出版記念講演会

●講演日:2022年 4月13日(水)

●時間:16時半〜18時

●形式:オンライン(Zoomを使用します)

●講演者:三田村薫(コミュニケーションオフィス3SunCreate代表)

●詳細・お申込みはこちらからお願い致します。悩みがなさそうでいいよね

2022/02/14「悩みがなさそうでいいよね」

今まで、友人や知人から何度も言われてきた言葉です。

そのたびに、「あるわ!」と突っ込んできました。

深刻度合は違っても、実際に誰にでも“悩み”はあります。

私にも、一応あります。

ですが、悩み方は人それぞれ違うのではないかと思うのです。

どのような状態のことを“悩んでいる”と捉えているのかは、人それぞれ違うのではないかと。

おそらく、多くの人の悩んでいる状態とは、「ああでもない」「こうでもない」とあれこれと考えている状態のことを「悩み」だと認識しているのではないでしょうか。

実際、私もそう思っていました。

私も何か悩みがあるときは、「ああでもない」「こうでもない」とあれこれと考えていると思い込んでいたのです。

しかし、友人が「悩みを考えているうちに悩みがどんどん大きくなる」と言っていたのを聞いて初めて気づいたのです。

私が悩んでいるときは、ネガティブな感情・感覚に覆われているだけで、あれこれと考えてはいないのです。

「ああでもない」「こうでもない」とあれこれと思考が働いている状態を悩んでいるというのであれば、友人や知人が言うように、私は悩んでいないことになります。

イヤ~な感情・感覚で項垂れているけど、そこに思考はありません。

なので、よく心理療法にある自分の悩みを書き出してみるということをすると、悩むに至った体験は書けても、今考えていることをアウトプットしようとすると書けないのです。

そもそも、人は悩みがあるとき、「どうしたらいいのか?」という対処法や解決策を知りたいというのが「悩み」の共通点です。

対処法や解決策がわからず、今の憂鬱な状態が永遠に続くのではないかと不安で心配で辛いから、あれこれと同じ考えが堂々巡りをしてしまう。

悩みの対処法や解決策がわかれば、悩み度合が軽減されたり、また対処法や解決策がわかるだけで、悩みが解決されることもあるはずです。

悩み方が人それぞれなのであれば、対処法も解決策もさまざまなはず。

私の悩み方が、マイノリティなのは理解していますし、マイノリティの方が好みですので至って構いません。

ですが、悩みは考えるものと当然のようになってしまうと、私のような悩み方をしている人は、悩み(思考)を頑張ってしてしまう人が多いようにも感じています。

もともと、体感覚優位なのに「悩まなけば!」と思考優位になってしまった人が多いのではないか。

そうすると、生真面目が故に自ら堂々巡りを頑張ってしまう。

頑張って悩んでしまうのです。

と言っても、同じ考えを堂々巡りすることが、当然の悩み方となってから何十年も経ってしまうと、自動的に思考させられるようになっている人がほとんどです。

悩んだとき、あれこれと思考に意識を向けるのではなく、感情・感覚に意識を向けてみることが「悩み」の対処法や解決策になることもあるのではないかと。

正しい・間違っているではなく、悩みが堂々巡りをしてしまうのであれば、いつもと違った対処法を試してみるのも一つの対処法なのではないでしょうか。

■お申込み受付中

”失敗”は体験の一部

2022/02/03“失敗”

誰でも失敗したくないですよね。私も失敗したくないです。

精神科医・随筆家の斎藤茂太氏の言葉で『人生に失敗がないと人生を失敗する』という名言があります。

失敗することでしか学べないことがあるし、失敗は唯一無二の体験という意味で私は捉えています。この言葉、『やってみないとわからない』思考の私は昔から好きで主催するセミナーでもご紹介しています。

でも、だけど、できれば、なるべく、失敗はしたくありません。

失敗せずに学べたら、それに越したことはありません。ですが、長年生きていると失敗したから学べた+αの方が、そのとき限りの“失敗”よりも、人生の血肉になっていることは身に沁みています。

『失敗したくない』という思いがあるから、失敗しないように準備できたり、計画を練れたり、リスクヘッジできます。

ですが、失敗したくないという思いが強すぎると、リスクヘッジに心血を注いで行動を起こすまで膨大な時間がかかったり、考えすぎて結局行動できなかったりします。

失敗したくないという思いから、まだ起こっていないことに「ああでもない」「こうでもない」とネガティブに考えてしまう。そして、「ああでもない」「こうでもない」というネガティブ思考には、ネガティブなイメージが伴います。

すると、更に失敗が怖くなり、更にさらに失敗しないように「ああでもない」「こうでもない」とネガティブ思考+ネガティブイメージの無限ループに陥ってしまう。

もし、この現実世界で体験する分量が人それぞれ決まっているとしたら、失敗を回避するということは、“失敗”という体験量をこなせません。すると、意図せずに失敗する(体験する)ことになるのではないかと思うのです。

たとえば、スーパーのレジで順番を抜かされて「イラッ」とする、自転車で転んで「何で自分にだけ…」と落ち込む、同僚に送るメールを取引先に送ってしまって「取返しがつかないことをしてしまった」という絶望的なってしまうなど、意図せず“失敗”を体験してしまう。

そうだとしたら、自ら意図的に体験することが、いつものパターンからの脱却になるのではないでしょうか。

失敗+αを体験すると、失敗は失敗ではなくなります。

スーパーのレジで順番を抜かされたきには「並んでいるんですけど」と声を出してみる、自転車で転んだとき「この程度で良かった」と捉えてみる、同僚に送るメールを取引先に送ってしまったとき、取引先に電話で謝罪してコミュニケーションを図ってみる。

もし、体験するために現実世界に存在すると考えると、失敗は体験です。

失敗を恐れず、傍若無人になりましょうと言っているわけではありません。

「失敗したらイヤだな…」という怖さをちゃんと怖いと感じながら、体験することに価値があるように思うのです。

私がセミナー講師になる前、「あの人だからできるんだ」と思っていた憧れの人が震えながら登壇しているのを目の当たりにして、「あの人だから…」と被害者意識になっている自分に気づきました。自分と違うからと被害者的になってしまうと、行動しないことを正当化できてしまいます。

行動しないことを正当化して、自分が心底納得できているのであればいいと思うのです。ですが、どこかで不満で不足で不平を嘆いているのであれば、やはり人は体験することを望んでいるのではないでしょうか。

■お申込み受付中

『困ったご利用者に使える介護スタッフのためのコミュニケーション術』出版記念講演会

「変化の時代にチャンスをつかむための直観力の使い方」―思考と感情を活用するセルフ・チームビルディング

人が変わりたいと思うとき

2021/05/18

基本的に人は変わることに抵抗感があります。

あなたも新しい職場に異動になったり、新しいスタッフに指導や注意をするときには、多少なりとも緊張するはずです。それは「わからない」からですね。

変わるということは、どう変わるのか、自分がどうなるのか、まわりがどうなるのか、未知のことなので「わからない」怖さがあるのです。

自分を変えるということは、未来の自分を変えるということです。

未来の自分を変える、変えたいと思うときは、今の自分に不満があるから、今の自分がイヤだから、自分を変えたい、改善したいということになります。

このように自分を変えたいと思うときは、少なからず今の自分を否定している状態です。

今の自分を否定している状態では、安心安全が保てません。自分を変えたいと思うのであれば、今の自分を認めること、受け入れることが先決なのです。

これは職場のチームでも同じことが言えます。

一緒に働くチームは、仲良しグループをつくりたいわけではありませんね。同じ目的のために同じ方向にエネルギーを注いでほしいはずです。だとすると、別々の方向を向いているチームのスタッフに同じ方向を向いてもらうためには、“今“を認めることが最優先です。

安心安全な環境だからこそ、”変わろう“と思えるのです。

少し話が変わりますが、では新しいことに挑戦しつづける人は、自分を変えつづけている人なのかというと、そうではなく“変わりたくない”と思っている人と同じ肯定的意図があります。

今の自分がイヤだから、今の自分を否定して新しいことに挑戦しているのです。つまり、挑戦することで安心安全を確保しているのです。

表面的には変わっているようでも、根っこにある“今のままではダメだ”という思いは満たされません。

新しいことを学んでも、資格を取得しても、“今のままではダメだ”という思いは満たされず、もっともっとと挑戦しつづけてしまうのです。挑戦することで変わらない人と同じように安心安全が保たれるのです。

“変わりたい”と言っている人も“変わりたくない”と言っている人も根っこにある思いは同じです。そして、どちらも“0か100か”の思考になりがちなのです。

変わりたくない人の思考は、

●こっちが正しいということは、そっちが間違いということだよね。

●こっちを選ぶということは、そっちを捨てるっていうこと?今までやってきたことって何だったの?

●こっちに変わるってことは、今までの過程は無駄だったってこと!?そんなの許されない!

と考えてしまいがちです。

変わりたいと言っている人の思考は、

●こっちが間違ってるんだったら、そっちに鞍替えしたらいいんじゃないの。

●こっちを選ぶんだったら、そっちは捨ててもいいよね。あっても邪魔だよね。

●こっちに変わるんだったら、そっちは忘れたらいいよね。未練なんて時間の無駄だよね。

と考えてしまいがちです。

このように0か100かではなく、こっちもOK、そっちもOKという中庸に考えることができると、許容範囲が広がります。許容範囲が広がれば、出来事に対しても、他者も自分も受け入れることができるようになり、生きやすくなるはずです。

出来事や他者や自分を受け入れることができないと感じることが多いことを、生きにくいというのではないでしょうか。

ここで大切なのは、「受け入れなきゃいけない!」と0か100かで頑なになるのではなく、「受け入れられないのは仕方ないよね〜」と0か100かで諦めるのではなく、どちらもOKの中庸を意識することです。

どちらにしても、今の自分を認めることが最初のスタップです。今、できていることを認めることです。

「今、OKを出してしまったらダメなんじゃないの」と考えるのではなく、どちらもOKの中庸を意識してることが”変わる”ことなのではないでしょうか。

***************

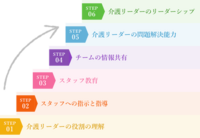

●第2回『3日間で学ぶレジリエンス思考術セミナー』お申込み受付中!残席1名様です。

●第3回『3日間で学ぶレジリエンス思考術セミナー』土曜日クラス開講です。お申込み受付中!

●『マンガでわかる介護職のためのコーチング』出版記念講演会お申込み受付中

人の行動の肯定的意図とは?

2021/05/15

私のセミナーをご受講くださった方から、「三田村さんの自己開示はスゴイですね」と言っていただけることがあります。

セミナーの大半が私の実体験を交えてのレクチャーなので、そう言っていただけるのだと思いますが、「私は自己開示できないので羨ましいです。どうしたら、オープンに話せるようになれるんですか?」とご質問をいただきます。

“自己開示できる人“と”自己開示できない人“は、両者は正反対のようですが、実は根っこにある肯定的意図は同じなのです。

人のどんな行動の背景にも、深いところでは自分の中で満たされる何かを手に入れたいという肯定的な意図(目的)がある。一見するとネガティブなことでも、その結果や行動の背景には、その人さえ気づいていない意図(目的)があるという考え方です。

“自己開示できない人“は、わかりやすいですね。自分のことを話さないのは、こんなことを言って変に思われたらどうしよう、嫌われたらどうしよう、受け入れられなかったらどうしよう…という思いから、自分のことを話さない。こちらは、わかりやすいですし、「うんうん。わかる〜」と多少なりとも自分ごととして受け止めてくださる方が多いのかもしれません。

一方、“自己開示できる人“はどうなのかというと、私がセミナーで実体験を話すのは、ご受講されている方々によりご理解いただけるように、日常生活でセミナーの内容がお役にたてるようにという思いからです。つまり、わかってほしい、貢献したい、役に立ちたい…という思いからです。ということは、わかってほしいという願望があるということは、わかられていないという怖さがあるからです。当たり前ですが、願望は叶っていないから、願望なのです。

わかってほしい↔わかられていない

貢献したい↔貢献できていない

役立ちたい↔役立てていない

自分でも気づいていないところで、受け入れられていない怖さがあるから、受け入れられたい=自己開示と考えられます。

人から受け入れられていない怖さがあるからこそ、自己開示という行動をとるのです。

“自己開示しない人”と同じように、人から受け入れられない怖さがあるのです。

つまり、“人が怖い“という思いは同じということです。

人は自分ができていること、やれていることがあると、できていない人、やれていない人を批判したり、責めたり、否定してしまいがちですが、表現されているパーツだけで判断してしまうと、間違ってしまうのかもしれません。

「どうすればオープンに話せるのか?」のご質問にお答えするなら、自己開示しないことで守られているあなたの意図(目的)を理解できると、”自己開示したくない”という思いが緩むのではないでしょうか。

目の前のことを観ることも大切ですが、全体を捉えることでしか理解できないことがあるはずです。

一見すると、正反対にみえる両者でも、根っこにある思いは同じなんですね。

***************

●第2回『3日間で学ぶレジリエンス思考術セミナー』お申込み受付中!残席1名様です。ご興味ある方はお早目にお願いいたします。

●第3回『3日間で学ぶレジリエンス思考術セミナー』土曜日クラス開講です。お申込み受付中!

●『マンガでわかる介護職のためのコーチング』出版記念講演会お申込み受付中!

③生きているうちに生き方を変える

2021/02/17

先日、買い換えたスマホが初期設定のままのせいで“お知らせ”が通知されます。今朝の“お知らせ”で星野源さんが大病を経験して「人生は一度しかないので、どんどん面白いことをしていこうと。生まれ変われるのは、生きてる間だけですからね」とインタビューで答えられている記事を目にしました。

このブログを書いている途中だったので「同じことを考えている人がいた!」と驚きました。しかも、星野源さん。

このブログを書くキッカケは恩師から、『生まれ変わるんだったら、生きているうちじゃないと意味がない』と言われたことをフッと思い出したからでした。

輪廻転生を信じているわけじゃないけど、「あのとき自分は生まれ変わったんだ」とか、「これからは、生まれ変わったつもりで頑張ります」とか、けっこう簡単に人は宣言したりする。単に「新しい自分で生きていきたいです」という希望を表明しているのだと理解していたけど、新しい自分って?生まれ変わるって?どういうことなのか考えてみました。

私たちの一日を振り返ると、朝起きてからのルーティンがあって、仕事してイライラして、帰宅してリラックスできる環境に身をおいて眠りにつく、そして朝起きてルーティンをこなして……。

この一日のなかで様々な感情がわき起こって、その感情に伴った思考が巡って、何某かの行動を起こすことを繰り返しています。

この繰り返しが何年も何十年も続くことが「生きる」ことだとすると、

思考を変えることが生まれ変わることなのか?

感情を変えることが生まれ変わることなのか?

行動を変えることが生まれ変わることなのか?

たとえば、行動を変えるとなると「明日から5時起きにしよう!」とかかも知れないし、思考を変えるとなると、いつも悲観的な考えをしてしまうのを「楽観的に考えてみよう!」とかかも知れない。

では、勝手にわき起こってくる感情を変えるとなると?

そもそも、ネガティブ感情に伴った思考を巡らせて行動をしている(行動しないと決める)とすると、ネガティブ感情をポジティブ感情に変えることが「生きる方を変える」ことになるのでは?

でも、感情だけは、自分で「こう変えよう」とコントロールしようとしてもできません。

私がコーチングを学びだした頃を思い返すとコーチから、「目の前のピンチをチャンスに変えるには、どうしたらいいと思う?」と訊かれたとき、ひねくれている私は内心、『はぁ?ピンチはピンチでしょう』と思考がストップしました。

その頃の私は、出来事や他人や自分に対する捉え方を変えられるということを理解できていなかったのです。

これは、捉え方を変える(変えられる)という概念があって、その概念と自分の体験を重ねることで初めて「捉え方を変える」ということを腑に落とし理解することができます。

概念だけでも、体験だけでも、腑に落とした理解にはなりません。

理解できているからこそ、捉え方を変えることを試みる→思考が変わる。捉え方が変わると感情・感覚も変わる→感情・感覚が変わる。そうすると、思考が変わり→感情が変わり→行動がかわる→生き方が変わることに繋がる。

まずは、捉え方を変えることができるんだという概念を学ぶ必要があったのです。私にとって、私がAと捉えていることは、全人類がAだと捉えるに違いない。Bだと捉える人はオカシイ人だと思っていました。ものすごく凝り固まった考えですが、当時はそう思って疑いませんでした。

捉え方は人それぞれ違って当然だということが腑に落ちたとき、けっこうなショックと目の前の世界が広がったようなインパクトがありました。感情・感覚が変わった瞬間です。そして、私にとってのAは、他の人からするとBかも知れないし、Cなのかも知れないと捉え方が変わったのです。

これまた恩師から、『出来事は変えられないけど、捉え方を変えられることが救い』と言われたことを思い出します。

生き方を変えるとは、まずは捉え方を変えることなのではないかと思うのです。そのためには、自分がどう捉えているのかに気づくこと、自覚することが必要です。ご自分の内面にあるプログラム・価値観に気づくためにコーチングをご活用ください。

「不安がないと不安」の仕組み

2021/02/13

こんにちは。三田村薫です。

気がつけば、2021年も2月中旬ですね。

春の気配を感じる季節になりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

昨年からの『初めて』のことに戸惑った方も多かったのではないでしょうか。

誰もが『初めて』のことには、多少なりとも緊張しますし、不安にもなります。

適切な不安は、行動を起こすキッカケとなるもので、何かを成し遂げるため、

建設的な未来を創造するために大切な感情・感覚です。

ですが、常に不安にかられ、緊張状態が続いている人からすると、

不安は悩みのタネ、払しょくしたいものと思われているかも知れませんね。

「不安がなかったら、あんなこともできるのに……」と思われているのではないでしょうか。

常日頃から、不安でいっぱいの人の特徴は、一つの不安材料が解消されでも、

新たにまた不安材料を無意識的に探してしまいます。

そして、慣れ親しんだ不安の状態に身を置いた方が安心なのです。

『不安がないと不安』

いつも不安でいっぱいの人は、今ある不安を増やさないように考え行動します。

しかし、不安をモチベーションに変えられる人は、不安があるから考え行動します。

つまり、両者ともに「考えて行動する」は同じです。

いつも不安でいっぱいの人は、Aの不安を増やさないよういしようとしているうちに

Bの不安がやってきてAの不安が埋もれてしまう。

そして、Bの不安を感じないようにしているうちにCの不安がやってきて、

Cの不安をどうにかしたいと妄想しているうちにDの不安がやってくる……。

結局、不安でいっぱいの状態は変わりません。

不安でいっぱいの人に「今の不安が消えても根っこは同じじゃないの?」と訊くと、

「いや、違う不安だもん」と言われます。

これは、違うのでしょうか?

ネガティブ感情を忘れようとすればするほど、

消そうとすればするほど、強化されるのは私たちの心の仕組みです。

人には、慣れ親しんだ感情・感覚があります。

あなたの慣れ親しんできた感情・感覚を、どのように捉え、

どのように活かすのかは、あなたが選択できることです。

別の言い方をすると、あなたしか選択できません。

あなたしか選択できない、あなたの感情・感覚をあなたの未来のために活かしてください。

ネガティブな感情・感覚は、なぜ繰り返されてしまうのか?

繰り返してしまう心の仕組みをお伝えします。

第2回「3日間で学ぶレジリエンス思考術セミナー」開催します!

【開催日時】

テーマ1『知る』:2021年 6月 6日(日)10時〜13時

テーマ2『許す』:2021年 7月 4日(日)10時〜13時

テーマ3『信頼する』:2021年 8月 1日(日)10時〜13時

※いずれの日程も30分程度延長する場合がございます。テーマ1〜3の3日間で学ぶカリキュラムになっております。やむを得ずご遅刻やご欠席されました場合でも、ご理解いただけるように進めてまいりますが、振替受講やご返金はございませんのでご了承ください。

講師:三田村薫

受講費:16,500円(税込)/3日間

提供方式:オンライン(Zoom)

定員:6名

※男女問わず、どなたでもご参加いただけます。

今、必要なのは”しなやかに適応する力を身に付けるレジリエンス”です。

自分が嫌悪する相手とは?

2020/10/21

今朝のコーチングセッションで話された内容をクライアントさんにご承諾いただき、ご紹介します。

職場やプライベートでのあらゆる人間関係に悩まれている方にとっては、解決へのヒントとなるコーチングセッションでした。

クライアントさんは、今年の4月から、新規プロジェクトに携わりました。そのプロジェクトには、年齢も経歴もバラバラの人たちでチームが形成されていて、各自がご自身の職責からの言動が目立ち、チーム全体での視野がないように感じますと、配属された当初から話されていました。そして、今日のセッションでは、「今月から、自分がプロジェクトリーダーとなり、皆をまとめなくてはいけなくなりました。ですが、私が一番の新人で他の人たちは、職人肌で自己主張ばかりしてくるんです。なかでも、年齢が一番高い50代後半の人がチームの予算のことや、納期のことも考えずに、自分の言いたいことを言ってきて困っているんです」と話されました。

今日のセッションのゴールは、『自己主張ばかりでワガママを言ってくる人に対して、自分がどう関わっていけば改善されるのかを知りたい』ということからセッションが始まりました。

*************************************

コ:「○○さんにとってワガママとは?」

ク:「自分の意見を押し通してくる。他人の目線を理解していないことですね。もっと、広い視野でみて欲しいんですよ。チームとして良いのか、プロジェクトとして良いのかの視点が欠けているんですよ。でも、そのワガママな人とも仲は悪くないんでよ。普通に話ますし・・・・」

中略

コ:「その人と仲は悪くないと言われましてけど、その人の良いところは、どんなところですか?」

ク:「情熱があるところですね。自分の職責から、いろいろと言ってきてるのは、わかるんですけどね・・・」

コ:「なるほど、では悪いと感じるところは?」

ク:「ワガママですよね。自分のことだけ考えて、前に出すぎるところかな・・・」

中略

コ:「○○さんにとって、協調する。協同する。チームワーク。自分よりも他者を優先することが大切のように聞こえますが、いかがですか?」

ク:「はい。3人姉妹の長女だからかな・・・、ワガママは許されませんでしたから、妹たちを優先していましたよね。親からも「お姉ちゃんなんだから」と言われましたし・・・」

中略

コ:「その頃は、ワガママを言う妹さんには、どう接していたんですか?」

ク:「なぜ、そんなことを言うのかという話をしました。次女がそんな感じでした」

コ:「なるほど。姉妹仲は悪くなかったんですね」

ク:「はい。両親が共働きでしたから、姉妹で夕食を作って、食べて、何時にお風呂に入って、明日の準備などは、妹たちと話して決めていましたから」

コ:「しっかり者のお姉ちゃんですね」

ク:「そうですね。妹たちが自由な感じだったんで、自分がしっかり者というか、親の言いつけに頑なな感じでしたね」

コ:「妹さんがいたから、姉として得られたことや守られたことはありますか?」

ク:「そうですね・・・妹が思いつきで言うとか、そのときの気分で行動するとかなので、妹の言動に対して、「そうじゃなくて・・・」と助言や補足するということはしていましたね。そうすると、妹たちも納得するし、親からも褒められていた記憶が・・・、私は、自分から表現することが苦手で・・・」

コ:「妹さんの言動に対して、助言や補足をすることが、ご両親が求める姉らしくいられたという風に考えられませんか?」

ク:「そうですね。両親の求める姉らしいということに繋がりますし、自分が苦手なことを妹が担っていてくれていたのかも知れませんね」

コ:「同時に、妹さんのように自分を表現するということに憧れのような感情がありませんか?」

ク:「あります。いつも、妹ばかりいい思いをしてと思っていましたから・・・」

中略

コ:「では、ここまで話されて、職場のワガママな人のことを改めて考えると、どんな風に感じますか?」

ク:「ワガママを言う人がいるから、自分がなだめたり、助言したりする役割をやっていることに気づきました。姉の役割ですね。その役割を自分がやりたいんだなと思ったのと、幼い頃に妹たちばかりいい思いをしてと思っていた通り、自分もワガママを言いたいと思っていることに気づきました。ただ、ワガママな人だと嫌っていましたが、私が否定している願望を実現している人なんですね」

************************************

ここまで話されて、今でも「妹ばかり」と拗ねている自分がいること。そして、拗ねている自分を姉らしくないと否定していたことに気づきましたと話されました。

今回、お話されたセッションテーマは、職場での人間関係でしたが、自分が反応する(嫌悪、否定、拒絶など)相手は、自分が抑圧している(否定している)ことを存分に表現している人だと理解すると、相手を変えようとするのではなく、本当に解決すべき課題が見えてくるはずです。

人間理解を土台としたArt of Coachingをお役立てください。

Art of Coaching での学びのエッセンスを5時間で体験できるAOCトライアルセミナーのご案内です。

日時:2020年12月5日(土)13時〜18時

講師:三田村薫

提供形式:オンライン(Zoom)定員:15名

関連エントリー

-

「介護スタッフのためのハラスメント対策研修」の受講感想の一部をご紹介します

■介護スタッフのためのハラスメント対策研修講師:三田村薫実施日:2022年7月27日 13:00~15:30開

「介護スタッフのためのハラスメント対策研修」の受講感想の一部をご紹介します

■介護スタッフのためのハラスメント対策研修講師:三田村薫実施日:2022年7月27日 13:00~15:30開

-

出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。

先日開催しました出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。

出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。

先日開催しました出版記念『介護リーダー養成一日集中講座』受講感想の一部をご紹介します。

-

「出張!女性のための働き方セミナー」アンケートの一部をご紹介します!

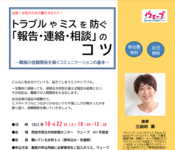

出張!女性のための働き方セミナー アンケートトラブルやミスを防ぐ「報告・連絡・相談」のコツ~職場の信頼関係を築

「出張!女性のための働き方セミナー」アンケートの一部をご紹介します!

出張!女性のための働き方セミナー アンケートトラブルやミスを防ぐ「報告・連絡・相談」のコツ~職場の信頼関係を築

-

『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します!

先日、オンライン開催しました『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します。当日は、

『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します!

先日、オンライン開催しました『女性のためのレジリエンス思考術セミナー』の受講感想の一部をご紹介します。当日は、

-

『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介します!

先日、オンライン開催しました『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介し

『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介します!

先日、オンライン開催しました『介護職のためのコーチング研修-1on1ミーティング-』の受講感想の一部をご紹介し

事業所を良くしたい、経営者様、責任者様、一度お話をお聞かせください!

事業所を良くしたい、経営者様、責任者様、一度お話をお聞かせください!